关则驹︱画与画背后的故事︱“喂喂”的身影

时间:2017-08-30 10:51 机构:北京思想者美术培训中心 点击分享

关则驹︱画与画背后的故事︱“喂喂”的身影

“喂喂”与则驹

在关则驹的许多幅油画中,都有一只小鸟儿的身影,那就是“喂喂”。因为我们第一次见到它时不由自主地柔声对它打招呼:“喂喂,喂喂喂!”

“喂喂”的父母是则驹在宠物店里挑出来配对的,当它们恩恩爱爱地准备筑巢时,则驹亲手为它们用纸盒做了个可以看到蓝天的房子,还到院子拔来干草,让它们叼进房子里。我们看着母鸟下了三个花生仁般的小蛋,看着它坚定而神圣地坐巢,再经过漫长的等待,直到母鸟骄傲地站到巢边的树棍子上,我们才敢悄悄凑近探视:呵!那么小!却在动!那三个只有半个小姆指头大的生命!…“喂喂,喂喂喂!”我们轻声地喊,于是,“喂喂”便成了它的名字——后来我们只把“喂喂”留在身边,把它的两个兄弟和父母送到了则驹妹妹家。

小鸟少女与小提琴,2001

“喂喂”很有个性。小时候争食,它的脖子伸得最长,咀巴张得最大,小脑壳晃得最急切。它第一个长出羽毛。当它的两个兄弟还在巢里互相挤兑时,它已经懂得用鱼刺般的小爪子抓着草枝,颤巍巍地爬上巢边看世界。第一个学飞的也是“喂喂”,它试飞时小脑壳上还飘着未褪尽的绒毛。

“喂喂”信任我,只要我敲敲桌子,它便急忙飞过来,在我鼻子前啄食粟米。我洗菜时它肆无忌惮地站在水池边,头侧来侧去地盯着,等第一把干净的菜叶搁进篮子,它便第一时间享用。我称赞它:“‘喂喂’‘喂喂’,你会得吃新鲜啊!”

小鸟与少女(1) ,2001

“喂喂”更信任则驹,因为鸟笼就放在画室窗边,离则驹不到一米距离。笼门整天敞开着,则驹与他共享所有:窗内的画室和窗外的白云蓝天。它会站在画架上,看着则驹作画,又会站在则驹的肩膀或头顶上看他画的画。它爱在则驹左手边的小几上打瞌睡,也习惯了在右手边放资料的小几上吃为它采回来的鲜草籽。有时候,则驹会放下画笔,到园子拔一小把缀满青绿草籽的“咪咪”草——我们自己起的草名——回来叫道:“喂喂,喂喂,食‘咪咪’草吗?新鲜的‘咪咪草’啊!”它便飞过来站在则驹的腿上,从他手中吃鲜草籽。

“喂喂”长得很健康,天天精力充沛地在家中飞来飞去。终于有一天则驹把笼子提到大院,说要让它在阳光下真正地飞翔。他坚信它不会飞走,漠视我的顾虑,边说“不会飞走的,‘喂喂’不会的,”边把笼门打开。

小鸟“喂喂”与则驹,2002

开始的时候,“喂喂”飞不高,飞不快,也飞不远,但它毫不胆怯。在灿烂的阳光下,“喂喂”的小翅膀在前面闪动,则驹抬着头弓着背,脚上叭答着拖鞋追着跑,水泥地上追逐着一大一小两个快乐的影子。

“喂喂”不管仃在哪里,都会乖乖地听我们的召唤飞下来,跳回笼子里。

溪山,2003

“喂喂”的飞行速度和勇气都进展很快,有一天竟然飞上三层楼的屋檐边上,我们抬头仰望,在高远的天空衬托下,“喂喂”弱小的身躯仿佛镌刻在广袤的蓝色背景上。它的小脑袋昂着,凝视院子外的世界。那里有绿树,延伸向西是辽阔的太平洋。风,拨弄着它纤细的羽毛,它被吹得微微晃着,却仍昂然与风对抗,稳站不动。是否,在这一刻,它在想:离去,还是畄下?这是一个问题。

时间在过去,一秒,一秒,仰望着它,我们说不出话,也许是怕惊了它会使它飞走,也许是被它感动觉得应给与它自由⋯⋯

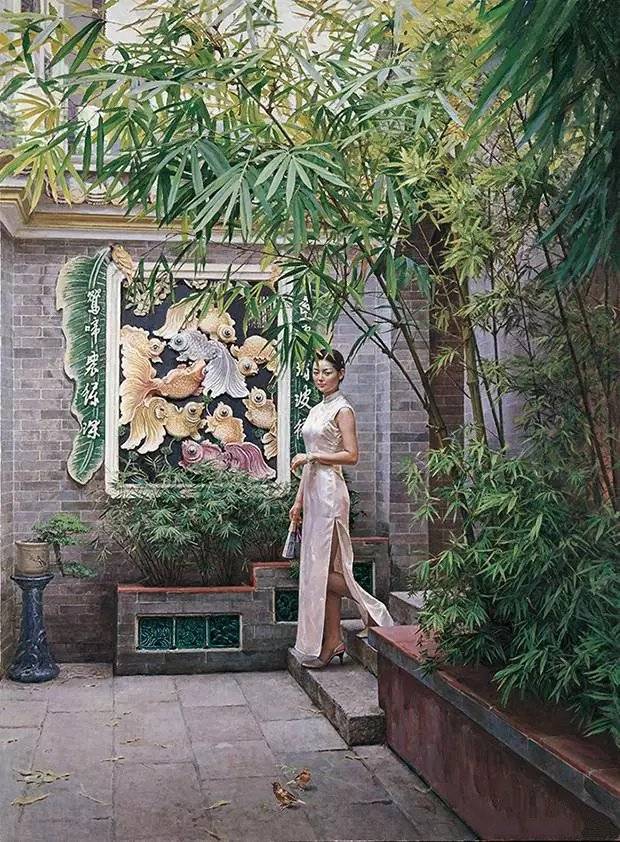

清晖园,2004

终于,我们召唤:“‘喂喂’,‘喂喂’,回家了!

它竟然又听话地飞下来!还站在笼子前煞有其事地审视一下四周,似乎在判断没有潜在的危险,然后才跳进笼子里。

“喂喂”是依恋我们的。看它跳进笼子的一刹那,心里有种感激,感激这么小的一只小鸟儿给予我们的巨大情义。但从此以后不敢再把笼子提到大院去了。

时日长了,“喂喂”也长了脾气。家里来了客人一起喝茶或晚饭正热闹时,“喂喂” 会似箭一般“嗖嗖嗖”地从画室飞进餐厅,在所有人的头顶呼啦一下绕一圈之后又箭一般飞回去,我们都来不及看清楚只觉得头顶掠过一阵风。则驹为此很骄傲,说道:“‘喂喂’会妒忌了!它觉得这个家只是它和我们的!它不欢迎外人。”

则驹把“喂喂”的照片贴在画架的旁边,贴在家中最显眼的地方,“喂喂”的照片比我们自己都多。它成了家里最重要的成员,每天自由自在地飞,随时随地地唱,则驹得意地鼓动“喂喂”:“唱啦!唱啦!唱多点啦!”屋里充满了“喂喂”的婉啭啼鸣。

愉悦伴随着则驹完成了倒叙系列的第一组四幅画:《亘古的印象》、《远古的啼声》、《千年余韵》、《相对无语》。这是我们在美国最愉快的一段日子。

但是,“喂喂”还是飞走了。

兴讬春犁,2009

那是2002年,则驹带着刚完成的画返回广州。就在他兴奋地与好友国画家林墉和雕塑家曹国昌相约,每人十幅人体作品,来年十月在广东美术馆共同举办《三个老同学》画展,就在那时,远在大洋彼岸的“喂喂”飞走了。留家的女儿每天早出晚归去上班,孤独的“喂喂”突然看不到熟悉的树桩般杵在画架前的则驹的背影,听不到两个不同音调时时发出“喂喂”“喂喂”的召唤,终于在一次为它洗笼子时飞走了。

它的天性让它最终选择了离开。我们尽量避开“飞走后会怎样”的话题,只珍惜“喂喂”留给我们的温馨的怀念——“喂喂”畄下了三根羽毛,畄下了一卷歌唱的原声带,畄下了很多可爱的身影。

则驹把对”喂喂”的不舍画进画中。

“喂喂”飞走后则驹的第一幅画是《溪山》。在画中,“喂喂”就像站在则驹的肩膀上看画那样地站在裸女旁的椅背上,转过身去看则驹临摹的那幅《溪山行旅图》。

接着,画了《愉悦的蓝》。在蓝色背景上则驹用金色描摹古画的竹叶,再让“喂喂”站在一节竹枝上,小喙叼着自己为它采的一根青绿咪咪草,与微笑的裸女相对。他把“喂喂”曾给过自己的愉悦画进画里。

暗香,2008

之后,《清晖园》、《红玫瑰》、《暗香》都有“喂喂”。直到它飞走第八年,则驹还把它画进《兴讬春犁》。加上“喂喂”飞走前已画过的画:《小鸟,少女,与小提琴》、《小鸟与少女(1)(2)》,则驹在九幅画中画进了“喂喂”的身影。

很长的时间里,飞走了的“喂喂”依然牵动我们的心,当我们途经一棵大树,听到鸟儿的啼鸣,我们会立刻转过身去聆听:那是我们的“喂喂”吗?

则驹对我说,“多写‘喂喂’吧!‘喂喂’是我生命中一抹独特的色彩,我亲眼看着它出生,长大,我在那么多的画中画下了它,它是我在美国生活的日子里最好的伙伴。我有什么好写的?要写就写‘喂喂’。”

于是,就有了这篇小文:“喂喂”是主角,则驹是配角。

关则驹,广东阳江人氏。1958年入读广州美术学院附中。1966年毕业于广州美院油画系。1968年分配至海南岛。1983年调入广州画院。1988年赴美生活并绘画逾25年。八十年代期间所作之《百合花》、《时间与空间间》、《可可园的归侨姑娘》等作品,给画坛带来一种真实,一阵清凉。九十年代至今创作的《芭蕾》题材系列及《倒叙:古画-人体》系列作品为国内外画坛所瞩目。